La Merate che non c’è più/1: a 13 anni dal primo viaggio alla scoperta di osterie e alberghi Mol riprende il cammino storico

Sono passati quasi tredici anni da quando questo giornale dedicò un ricco dossier alle storie della vecchia Merate, raccontate attraverso la vita che scorreva di giorno e di sera nei bar del paese, osterie, scantinati, trattorie, taverne, nelle quali accanto al buon vino quasi sempre c'era pronto anche un piatto di trippa fumante o di cassoela.

La Merate del dopoguerra è stata tutta un fiorire di piccole iniziative artigianali e commerciali di cui oggi restano malinconiche serrande chiuse o occupate da agenzie bancarie e immobiliari (peraltro in crisi le une e le altre). Le botteghe aprivano lungo l'asse che da piazza Italia porta all'ospedale attraversando le piazze Eroi, Prinetti e della Vittoria. Nell'angusta Via Roma, poche decine di metri in salita c'erano la merceria, il biciaio, il falegname, il lattaio, la salumeria, il parrucchiere, il fruttivendolo, l'arrotino. E' sopravvissuto nel tempo solo il salumiere-macellaio. Tutti gli altri hanno chiuso. Restano i ricordi e qualche foto in bianco e nero ingiallita dal tempo. Oggi che è scoppiata la moda del "come eravamo", resa popolare dalla rapidità di diffusione via internet di idee e iniziative, riproponiamo quel lontano viaggio accanto a un nuovo "ritorno al passato" alla scoperta di negozi e botteghe ormai chiuse da decenni. Ai lettori come ormai è tradizione di merateonline, l'invito a dare il proprio contributo di ricordi e immagini per costruire tutti assieme la Merate del secolo scorso.

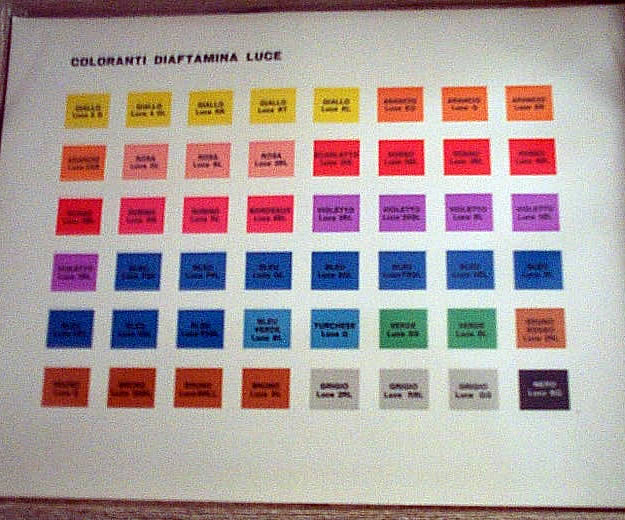

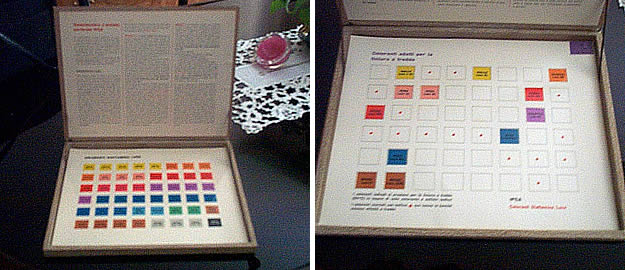

Dopo la guerra, infatti, la mancanza di soldi, la povertà e il problema della ricostruzione angustiavano gli animi delle famiglie e la paura dell'indigenza costringeva tutti a "fare economia" e a non sprecare nulla. Le stoffe militari e i cappotti dei reduci di guerra erano perciò merce da non buttare al macero e da cui poter ricavare altri abiti da destinare ad uso quotidiano e civile. La "Tintoria milanese" era perciò un punto di riferimento fondamentale per i meratesi che, dopo aver scucito gli abiti militari, li portavano al Piazza per un tinteggio.

Con il trasferimento dell'attività in Via Cerri, strumenti e tecniche si sono notevolmente affinati e le tempistiche si sono così ridotte. Il tinteggio avveniva ora in una enorme caldaia in acciaio riscaldata a vapore che, una volta raggiunte le 20 atmosfere, spingeva il calore in una vasca sovrastante "bucherellata", ove venivano inseriti, in un apposito scompartimento, i colori. Da uno sportello sulla vasca usciva poi l'acqua colorata da utilizzare per il tinteggio. Il mestiere del tintore era una vera e propria arte che richiedeva esperienza e conoscenza dei tessuti. Per questo motivo, Iride Piazza, sorella di Pietro e Giulia, era andata ad imparare i trucchi della stiratura e del tinteggio presso la Tintoria Gozzoli di Milano e li aveva poi trasmessi ai due fratelli. Su stufe rotonde in ghisa, venivano appoggiati i ferri da stiro che, grazie alla temperatura elevatissima (la stufa era addirittura incandescente) raggiunta sia in estate che in inverno dalla ghisa, venivano poi utilizzati per stirare i capi.

Naturalmente se qualcuno avesse materiale per aiutarci a "ricostruire" la mappa dei vecchi negozi di Merate, può mandare una mail con le informazioni o le foto a redazione@merateonline.it

1/continua

- Alla ricerca di osterie e vecchi racconti della Merate che non c'è più (clicca qui)

La Merate del dopoguerra è stata tutta un fiorire di piccole iniziative artigianali e commerciali di cui oggi restano malinconiche serrande chiuse o occupate da agenzie bancarie e immobiliari (peraltro in crisi le une e le altre). Le botteghe aprivano lungo l'asse che da piazza Italia porta all'ospedale attraversando le piazze Eroi, Prinetti e della Vittoria. Nell'angusta Via Roma, poche decine di metri in salita c'erano la merceria, il biciaio, il falegname, il lattaio, la salumeria, il parrucchiere, il fruttivendolo, l'arrotino. E' sopravvissuto nel tempo solo il salumiere-macellaio. Tutti gli altri hanno chiuso. Restano i ricordi e qualche foto in bianco e nero ingiallita dal tempo. Oggi che è scoppiata la moda del "come eravamo", resa popolare dalla rapidità di diffusione via internet di idee e iniziative, riproponiamo quel lontano viaggio accanto a un nuovo "ritorno al passato" alla scoperta di negozi e botteghe ormai chiuse da decenni. Ai lettori come ormai è tradizione di merateonline, l'invito a dare il proprio contributo di ricordi e immagini per costruire tutti assieme la Merate del secolo scorso.

1/ La "Tintoria Milanese" della famiglia Piazza

Le origini della "Tintoria milanese" risalgono ai primi decenni del Novecento. Il proprietario, Domenico Piazza, tintore a Milano, era arrivato a Merate intorno al 1920 e qui aveva continuato l'attività nei locali di Via Sant'Ambrogio (oggi occupati dal "Carillon pub"). Nonostante a prima vista il mestiere possa sembrare di quelli "leggeri" (a differenza magari del panettiere piuttosto che del contadino), il tintore non era certo un lavoro privo di fatiche e sacrifici. Orari, luogo di lavoro e un'attività che si svolgeva prevalentemente a contatto con l'acqua hanno lasciato nella salute degli eredi non pochi strascichi e conseguenze (dolori reumatici, problemi alle articolazioni e alla schiena,...).

Lo stabile di Via Cerri

Non esistevano praticamente orari: dalle 7.30 alle 20.30 il negozio rimaneva aperto al pubblico ininterrottamente, senza giorno di riposo a parte la domenica pomeriggio, mentre il lavoro personale del tintore si svolgeva anche di notte. Il Piazza era solito affermare che "il mestiere del tintore è il mestiere del cinese". A Domenico Piazza, subentrano nella conduzione dell'attività i figli Pietro e Giulia e dal dicembre 1957 il negozio si sposta in Via Cerri al numero 14 bis. Dal 1984 fino alla chiusura definitiva (al compimento dei settant'anni di attività!) avvenuta nel 1990, l 'attività è rimasta nelle mani dei nipoti del primo titolare: Piazza Lucio e Ivana. Fino agli anni Cinquanta l'attività era concentrata esclusivamente sul tinteggio dei tessuti.

Dopo la guerra, infatti, la mancanza di soldi, la povertà e il problema della ricostruzione angustiavano gli animi delle famiglie e la paura dell'indigenza costringeva tutti a "fare economia" e a non sprecare nulla. Le stoffe militari e i cappotti dei reduci di guerra erano perciò merce da non buttare al macero e da cui poter ricavare altri abiti da destinare ad uso quotidiano e civile. La "Tintoria milanese" era perciò un punto di riferimento fondamentale per i meratesi che, dopo aver scucito gli abiti militari, li portavano al Piazza per un tinteggio.

Con il trasferimento dell'attività in Via Cerri, strumenti e tecniche si sono notevolmente affinati e le tempistiche si sono così ridotte. Il tinteggio avveniva ora in una enorme caldaia in acciaio riscaldata a vapore che, una volta raggiunte le 20 atmosfere, spingeva il calore in una vasca sovrastante "bucherellata", ove venivano inseriti, in un apposito scompartimento, i colori. Da uno sportello sulla vasca usciva poi l'acqua colorata da utilizzare per il tinteggio. Il mestiere del tintore era una vera e propria arte che richiedeva esperienza e conoscenza dei tessuti. Per questo motivo, Iride Piazza, sorella di Pietro e Giulia, era andata ad imparare i trucchi della stiratura e del tinteggio presso la Tintoria Gozzoli di Milano e li aveva poi trasmessi ai due fratelli. Su stufe rotonde in ghisa, venivano appoggiati i ferri da stiro che, grazie alla temperatura elevatissima (la stufa era addirittura incandescente) raggiunta sia in estate che in inverno dalla ghisa, venivano poi utilizzati per stirare i capi.

Naturalmente se qualcuno avesse materiale per aiutarci a "ricostruire" la mappa dei vecchi negozi di Merate, può mandare una mail con le informazioni o le foto a redazione@merateonline.it

1/continua

Saba Viscardi