Verderio che non c'è più/8: l'ultima tappa tra le osterie e i bar di superiore. Dalla baita al furanell per svagarsi e mangiare

Un ulteriore doveroso ringraziamento a Giulio Oggioni e a tutti coloro che hanno messo a disposizione il materiale senza il quale questo tuffo nel passato non sarebbe stato possibile.

VERDERIO SUPERIORE

LA BAITA

Questa osteria, trattoria, bar, detta "La Baita" si trovava sulla strada che porta alla Sernovella ed era di proprietà di Marco Gariboldi, soprannominato Marcu de l'Irolda, perché nativo della cascina Airolda che si trovava dalla parte opposta del paese.

La sua posizione era esattamente a metà strada tra il centro del paese e la cascina Salette, oggi centro polifunzionale e specialistico.

Marco Gariboldi, giovanna la moglie, Rita la nuora, Antonio il figlio, il genero e la figlia Chiara

Marcu era un ottimo cuoco, cucinava di tutto, ma la sua specialità preferita era il risotto. Non avendo partecipato a nessuna scuola non aveva il titolo di chef, ma la laurea l'ha guadagnata cucinando specialissimi risotti alla milanese e ai funghi, polli e conigli arrosto o in umido e polenta con brasato.

Ricercata e gustosa in inverno, la casoeula, piatto tipico brianzolo a base di costine e cotiche di maiale con verze, della quale diceva "La fa resuscità anca i mort", "Fa resuscitare anche i morti", tanto era appetitosa e profumata.

La bocciofila della baita con iscritti e trofei

In cucina e al banco lo aiutavano la moglie Giovanna, Giuanina, il figlio Antonio e la nuora Rita e la figlia Chiara, Chiarina.

I clienti di Marco erano sempre gli stessi benestanti di passaggio, e i cuscritt, i coscritti che festeggiavano la chiamata militare, e che al seguito portavano anche il suonatore della fisarmonica, ma soprattutto i matrimoni contadini di una volta.

Marco aveva anche un'ampia cantina dove trovavano posto diverse qualità di vino e in particolare il barbera del Piemonte e il manduria delle Puglie.

Marco Gariboldi al bancone con familiari del bar durante una festa dei coscritti

In estate, nel giardino di fronte all'edificio e sotto a due grosse piante ombreggianti, serviva anche la trota ai ferri che prelevava dai pescatori dell'Adda.

Dietro all'edificio, che oltre all'osteria comprendeva anche le abitazioni dei proprietari, c'era anche il gioco delle bocce con più campi regolari che erano presi d'assalto nei mesi estivi da molti appassionati.

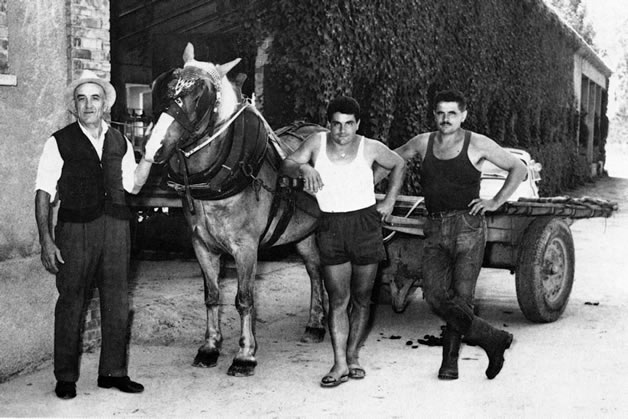

Marco Gariboldi e il suo cavallo durante un trasporto di cereali

Il rumore delle bocce che cozzavano tra loro o che sbattevano contro gli steccati di legno che delimitavano i campi, grazie alla mancanza di traffico automobilistico di allora, era musica per chi si trovava a passare sulla strada provinciale.

Oggi l'edificio esiste ancora ma è stato trasformato in un moderno ristorante con specialità mantovane.

L'OSTERIA DE CARLON

Era così chiamata perché uno dei due fratelli proprietari si chiamava Carlo Motta ed aveva l'aspetto fisico di un "gigante" in confronto a certi contadini di una volta. L'altro fratello si chiamava Mario, altrettanto alto e robusto e nel servizio ai clienti erano coadiuvati dalle rispettive mogli Enrichetta e Andreina, entrambe di cognome Motta che vivevano nella stessa corte della cascina San Carlo.

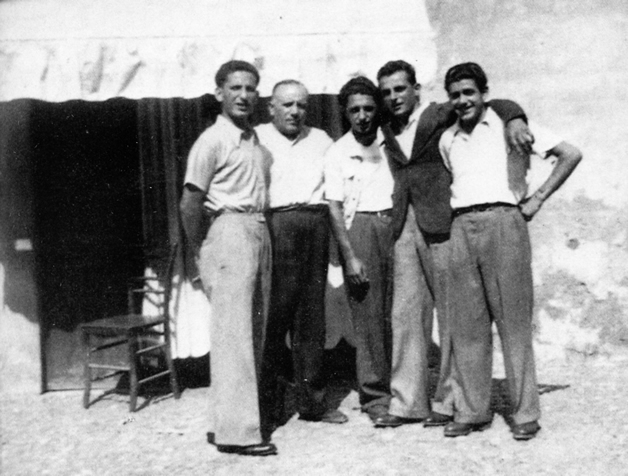

Organizzazione corse con quadro ciclòista Motta, Carlo Motta secondo da destra con occhiali

L'osteria si trovava all'inizio della via Sernovella, a pochi metri dal magnifico platano centenario, oggi ancora in vita e così grande da ricavarne attorno una rotonda per le auto che vanno e vengono dal centro paese.

L'osteria si trovava in alcuni locali sul retro di una proprietà della famiglia Gnecchi Ruscone, oggi sede del Centro Sportivo.

L'osteria era frequentata soprattutto dai manovali e contadini di passaggio al ritorno a casa, dopo la pesante giornata lavorativa. Si beveva barbera, manduria e anche il vino locale detto pincianell, che si otteneva dalle viti poste a Montevecchia.

Mario Motta primo da destra con moglie Andreina e clienti, sullo sfondo osteria

Carlo era considerato una persona di grande ingegno perché oltre a fare l'oste era anche un grande organizzatore di gare ciclistiche dilettantistiche che in quegli anni, ogni domenica, sfrecciavano sulle prime strade asfaltate della nostra zona. Lui le seguiva, a bordo della sua giardinetta di una volta. Era anche un sfegatato sostenitore del grande ciclista professionista di Cassano d'Adda: Gianni Motta.

Nel 1946, l'intero l'edificio che ospitava anche lo Scatolificio Ambrosiano, di notte prese fuoco e coinvolse anche l'osteria che non riportò vittime, ma numerosi danni.

Rimessa alla buona, continuò l'attività ancora per un ventennio, poi i fratelli Motta chiusero l'attività.

FIURANELL

L'osteria, trattoria e macelleria Fiuranell, era di proprietà della famiglia Sala ed era così chiamata per via del nome di un antenato di nome Fiorano vissuto nell'Ottocento e che aveva sposato Margherita Massironi.

Ernesta Garlati moglie di Giovanni sala con figlio Guido in braccio davanti al negozio

Tanti giovani di allora, abitanti a Verderio, erano chiamati con quel nome perché ereditavano il santo patrono della parrocchia, un antico soldato romano di Lorch (Austria), martire cattolico, che venne gettato nel fiume Enns il 4 maggio 304, durante le persecuzioni dell'imperatore Diocleziano.

Guido Sala l'ultimo gestore in bici

Il negozio si trovava proprio all'angolo tra via Principale e via Fontanile, nei locali dove oggi c'è la lavanderia e la scuola Verderio Oggi.

All'ingresso c'era un enorme bancone per la mescita del vino con alle spalle una parata di misurini in vetro e di bicchieri di ogni forma e misura.

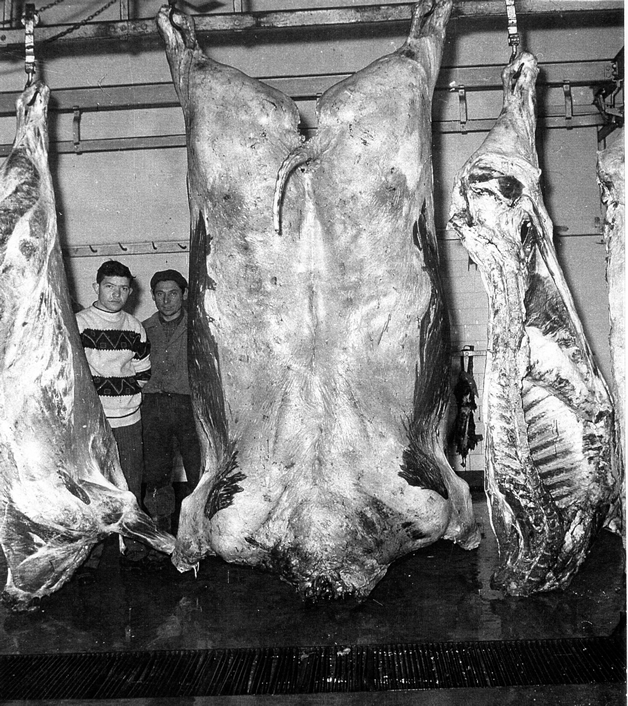

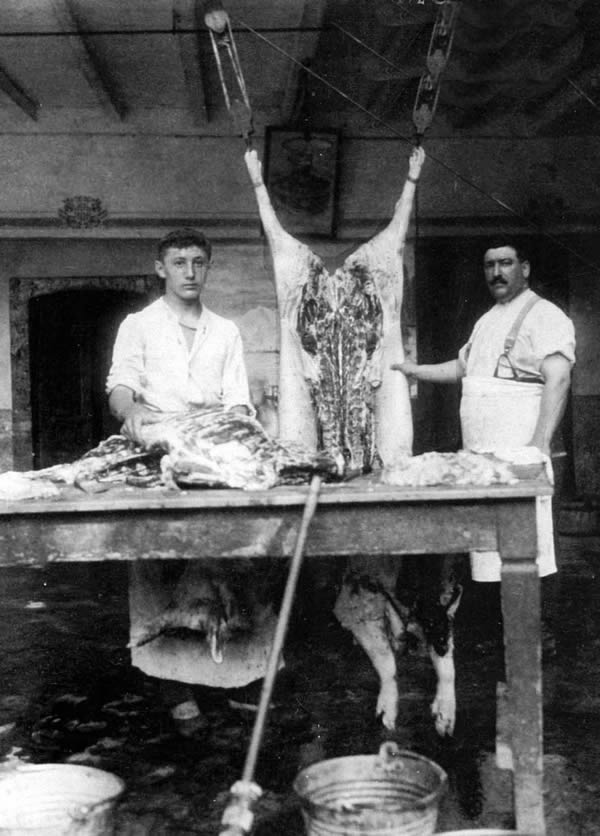

Il macello Sala

Annessa all'osteria c'erano anche locali addetti a cucina e trattoria, con un grande camino a muro che in inverno riscaldava i clienti e nei quali, durante tutto l'anno, gli uomini giocavano a carte o alla morra, mura, o parlavano dei lavori agricoli.

Nella trattoria si poteva mangiare anche un ottimo brasato con polenta e bere un eccellente barbera del Piemonte. Ogni venerdì, inoltre, venivano preparate trenta o quaranta chili di trippa, büseca, che si poteva mangiare sul posto oppure portare a casa in un paiolo, stuen.

La famiglia Sala, con tutti i suoi discendenti maschili, Giovanni con il figlio Guido, macellava anche il bestiame, soprattutto mucche e ne vendeva la carne. Uccideva anche i maiali e i salami venivano posti in bella mostra in cucina o appesi sotto il porticato del cortile, nonostante il rischio di furti, come del resto è capitato. Un altro discendente Sala, Angelo detto Angiulin, era emigrato a Milano, aprendo un fiorente negozio di macelleria che durante la guerra venne bombardato.

Al banco e in cucina, servivano i clienti Ernesta Garlati, moglie di Giovanni e la loro figlia Lina.

Giovanni Sala con grembiule davanti negozio con avventori

Durante la Seconda Guerra Mondiale, quando nell'ottobre 1943, Verderio fu invasa dai tedeschi per diversi giorni, gli ufficiali amavano andare a mangiare in questa trattoria, mentre la truppa frequentava un'altra osteria a pochi metri di distanza.

La sua attività è cessata con la scomparsa dell'ultimo maschio di nome Guido che aveva continuato con la moglie Carla Stucchi l'attività del bar e della macelleria.

L'OSTERIA DEL MULETA

Incredibile, ma vero, sulla via Principale, nello spazio di cento metri, c'erano ben quattro osterie. Una di queste era detta del Muleta, ma sopra l'ingresso l'insegna diceva: "Osteria della Brianza". Oggi il bar esiste ancora, ma ha cambiato la fisionomia e nome in "bar sport", oltre naturalmente la proprietà.

Il soprannome è assai strano e tradotto in italiano significa arrotino, ma nessuno ricorda il perché.

La via principale con la scritta "Osteria della Brianza"

Era di proprietà della famiglia Villa che originariamente abitava alla cascina Provvidenza, casa di proprietà della parrocchia, sulla via per Cornate.

Inoltre vendeva anche le sigarette, ma ancora di più i sigari, detti "toscani".

I vecchi che lo fumavano dicevano che masticandolo si pulivano e si mantenevano sani i denti. Quando qualcuno aveva il mal di denti, gli veniva consigliato di masticare un pezzo di toscano, oppure di sciacquarsi la bocca con un bicchierino di grappa o, ancora, di mettere sopra al dente dei chiodi di garofano: il dolore passava.

Questo bar era anche caratteristico perché all'ingresso, in estate, per impedire l'ingresso delle mosche e della polvere della strada che era di terra battuta, aveva una tenda con tanti fili formati da cannette e tubetti di plastica colorata, che attiravano fortemente la curiosità di chi entrava. Al passaggio, lo scostamento rilasciava un suono musicale.

Il secondo da sinistra è Angelo Villa

Il proprietario era Angelo Villa, ma al bancone c'erano sempre due donne, sua sorella, non sposata, Assunta, Sunta marelett, e sua moglie Francesca Motta, ben disposta, detta Cichina.

Sicuramente era un'osteria di una categoria superiore alle altre del paese: infatti era frequentata da molta gente di passaggio le cui richieste, con nomi e marche di liquori strani e sofisticati, si sentiva dire: un millefiori, un cedrino, una bocchino (grappa) un rabarbaro e così via.

L'osteria era frequentata anche dai sensali, cioè i mediatori che trovavano l'accordo tra il compratore e il contadino che vendeva gli animali della stalla. Nell'osteria, con una pacca sulla mano, una bevuta comunitaria, si stipulavano così i contratti. Il più noto sensale a Verderio era Emilio Gariboldi e frequentava anche questa osteria soprattutto perché un figlio di Angelo, di nome Francesco, commerciava in bestiame. Un altro figlio, Armando, rimasto in paese, ha fatto il sindaco di Verderio per oltre quarant'anni. Un altro figlio, Ambrogio, fu dato disperso in Russia nel 1943, mentre Luigi emigrò in bergamasca.

LA TIRACA DEL PUNSON

Sempre nella grande corte della via Principale, sul fondo, c'erano alcuni locali nei quali, da parte della famiglia Ponzoni, si preparavano delle deliziose leccornie e dolci di ogni tipo.

Vendita gelati in piazza: Elisa ponzoni

La famiglia non aveva un negozio, ma esponeva la loro mercanzia, all'inizio della larga via Principale, ogni domenica e in tutte le altre festività dell'anno.

Erano concorrenti dei Brivio, un'altra famiglia del paese, ma allora c'era lavoro per tutti.

I Ponzoni, inoltre, erano molto conosciuti perché avevano il loro banchetto sui vari mercati e alle Sagre di paese di tutto il circondario con il marchio "Dolciaria Pucci". Attività che continua tuttora con alcuni eredi, ma a livello artigianale, quasi industriale.

La loro specialità era la tiraca, che Giuseppe, Pepino per gli amici, descrive così: un impasto di zucchero e melassa di barbabietola che veniva cotto e poi tirato con le mani a formare una specie di matassa leggermente arrotolata. Veniva poi tagliata a pezzettini di varie lunghezze.

Il dolce, raffreddandosi, si induriva leggermente e prendeva un colore marroncino e veniva messo in vendita sul banchetto per la gioia dei golosi. Una vera leccornia per tutti ancora oggi!

Il banchetto è ripreso nella foto generale della via principale

Un'altra loro specialità era il croccante di mandorle a base di glucosio e zucchero che veniva tagliato in diverse misure e venduto a peso.

Tutti dolci che oggi si possono trovare confezionati in vendita, ma la bellezza di allora era che si poteva ammirare tutta la lavorazione dal vivo fatta a mano.

In autunno, fino a Natale, i Ponzoni vendevano anche le caldarroste e i firon, le castagne cotte infilate una dietro l'altra, fino a formare una sfilza di circa un metro che si poteva mettere al collo come una ghirlanda.