Centro Antiviolenza Merate: sono più le donne italiane con 2-3 figli a chiedere aiuto

Sono in maggioranza italiane o europee, hanno un’età matura, un matrimonio in corso o alle spalle, hanno 2 o 3 figli, un livello di scolarità medio-alto e un lavoro a tempo indeterminato: questa la sorprendente fotografia del gruppo più numeroso tra le donne che si sono rivolte al Centro Antiviolenza di Merate tra il primo gennaio e il 31 ottobre 2025.

Una fotografia che scardina l’immagine che generalmente si ha e che fa piuttosto pensare a donne immigrate, magari con bassa scolarizzazione e prive di occupazione, anche se ovviamente tra chi si rivolge a questo servizio la casistica è variegata.

Ma andiamo con ordine.

Le italiane non solo sono la maggioranza ma il loro numero è in crescita: sono il 68%, in crescita rispetto all’anno precedente (66%). Se poi si considera il dato complessivo a livello europeo sono il 77% (74% nel 2024). In calo le donne di origine africana, il cui dato scende dal 18% al 13%.

Quanto all’età, quelle maggiormente rappresentate sono la fascia tra i 50 e i 59 anni (25%) e quella tra i 40 e i 49 anni (22%), la prima con un incremento del 7% rispetto all’anno precedente.

Il 37% ha due figli, ma c’è anche una buona percentuale (15%) che di figli ne ha tre.

La presenza dei figli è importante, perché spesso è proprio questa che fa scattare nella donna la decisione di chiedere aiuto.

La maggior parte (42%) sono sposate, ma si nota anche una presenza piuttosto consistente di separate (16%) e divorziate (13%).

Il tasso di scolarità è medio-alto: se le laureate sono il 18%, la quota più rilevante è di chi ha una scolarità comunque superiore alla scuola dell’obbligo, con un 23% di diplomate nella secondaria di secondo grado e un 23% che ha frequentato un corso professionale.

Riguardo alla condizione lavorativa c’è da segnalare un calo delle disoccupate dal 37% al 28%. Tra le occupate il 37% ha un lavoro a tempo indeterminato, il 12% a tempo determinato, il 6% lavora in proprio. Il dato è interessante perché fa capire come l’avere un’occupazione e quindi un reddito proprio possa essere d’aiuto nel voler uscire da una situazione di maltrattamenti e violenza. Da notare però una quota non residuale di casalinghe, stabile intorno al 17%.

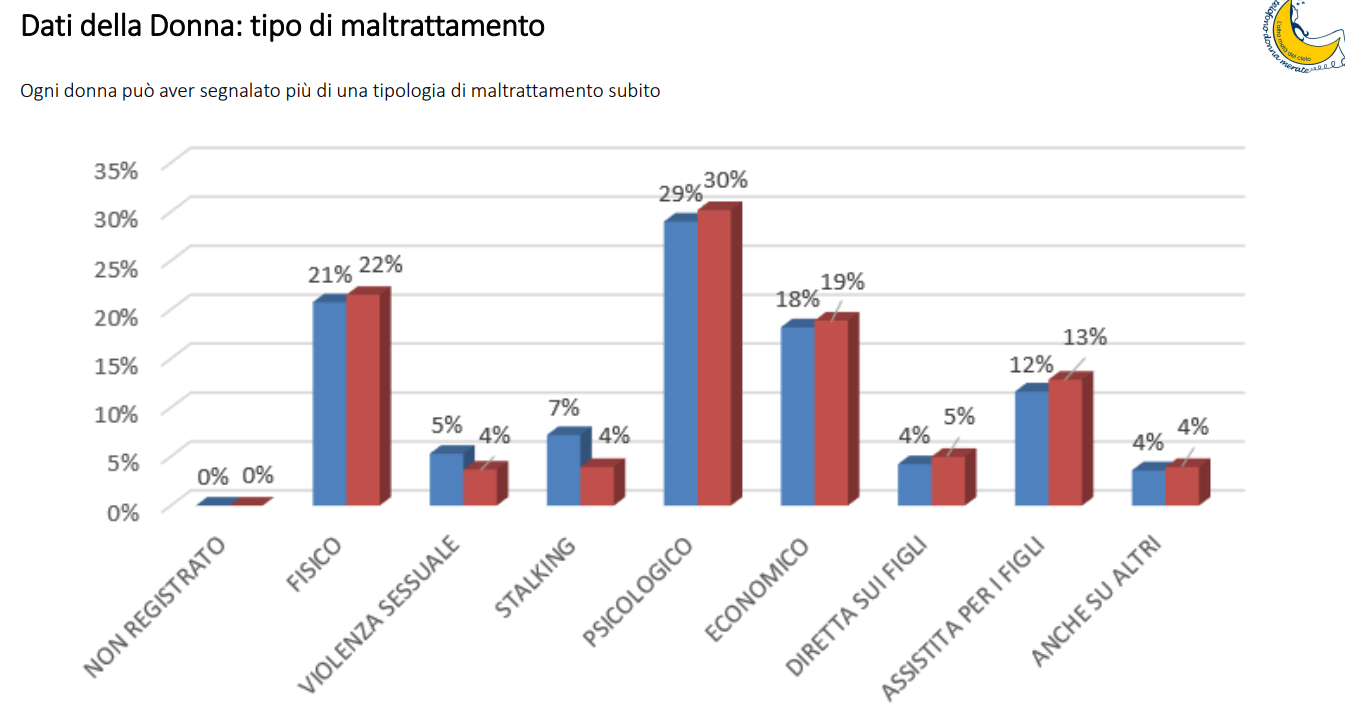

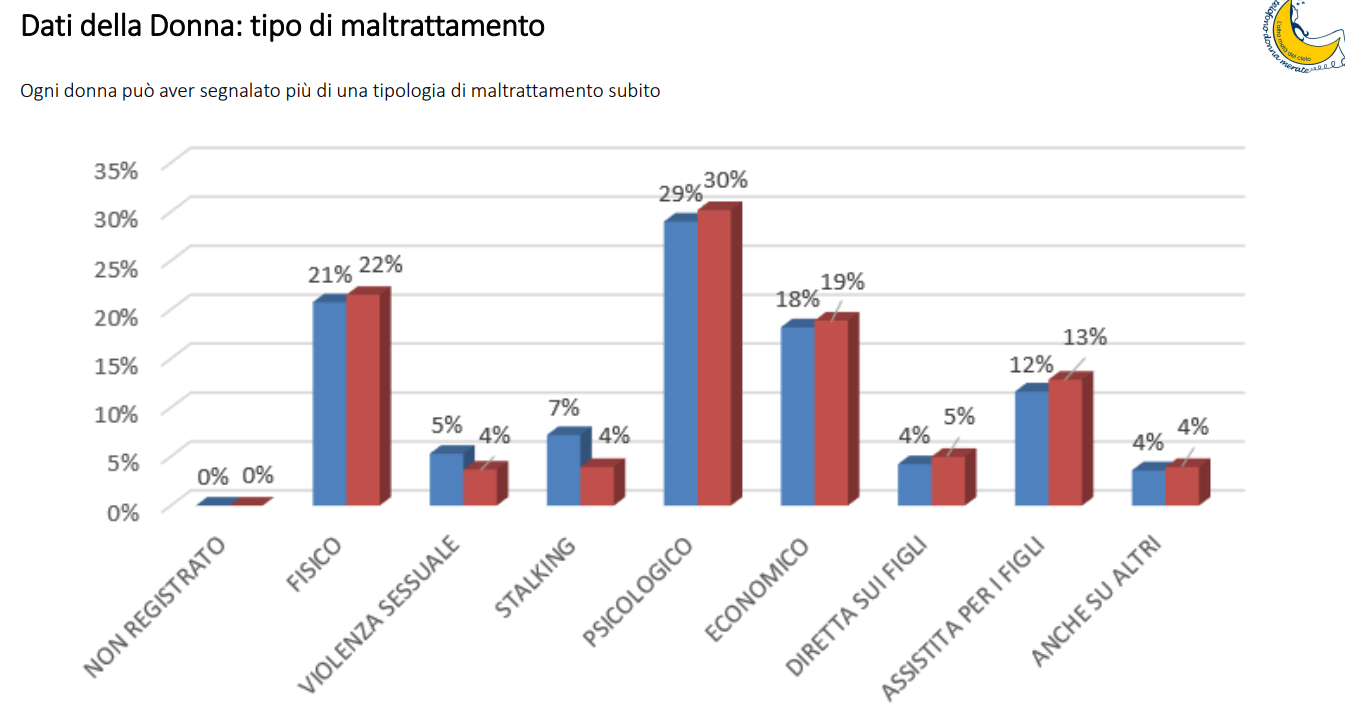

Se questa è la fotografia delle donne utenti, i dati rilevano anche il diverso tipo di maltrattamenti subiti. Piuttosto alta la percentuale relativa ai maltrattamenti di tipo psicologico che è anche leggermente in crescita dal 29% al 30%.

La denuncia di questa fattispecie, fanno notare le volontarie del Centro Antiviolenza, denota l’acquisto di una maggiore consapevolezza da parte delle donne perché in passato la violenza psicologica era sottostimata quando addirittura non considerata.

Piuttosto alto anche il dato sul maltrattamento fisico (22%) ed economico (19%). In lieve calo la violenza di tipo sessuale (dal 5% al 4%).

Significativo invece quello relativo ai minori costretti ad assistere alle sopraffazioni (13%), un dato questo che le volontarie ritengono inferiore a quello reale.

C’è poi un 5% di violenza diretta sui figli che, come detto, spesso è la goccia che fa traboccare il vaso e spinge la donna a evadere da una situazione diventata insostenibile.

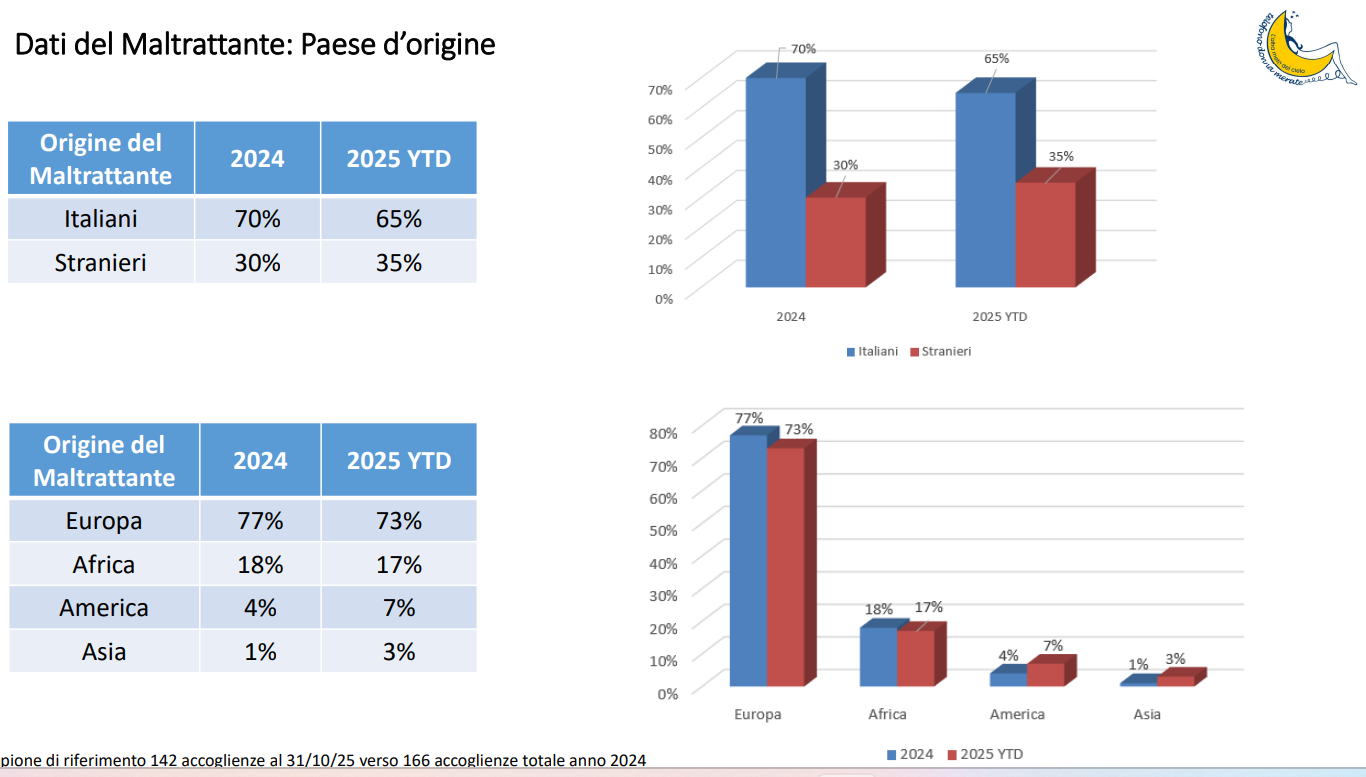

Ma quali sono invece le caratteristiche degli uomini maltrattanti?

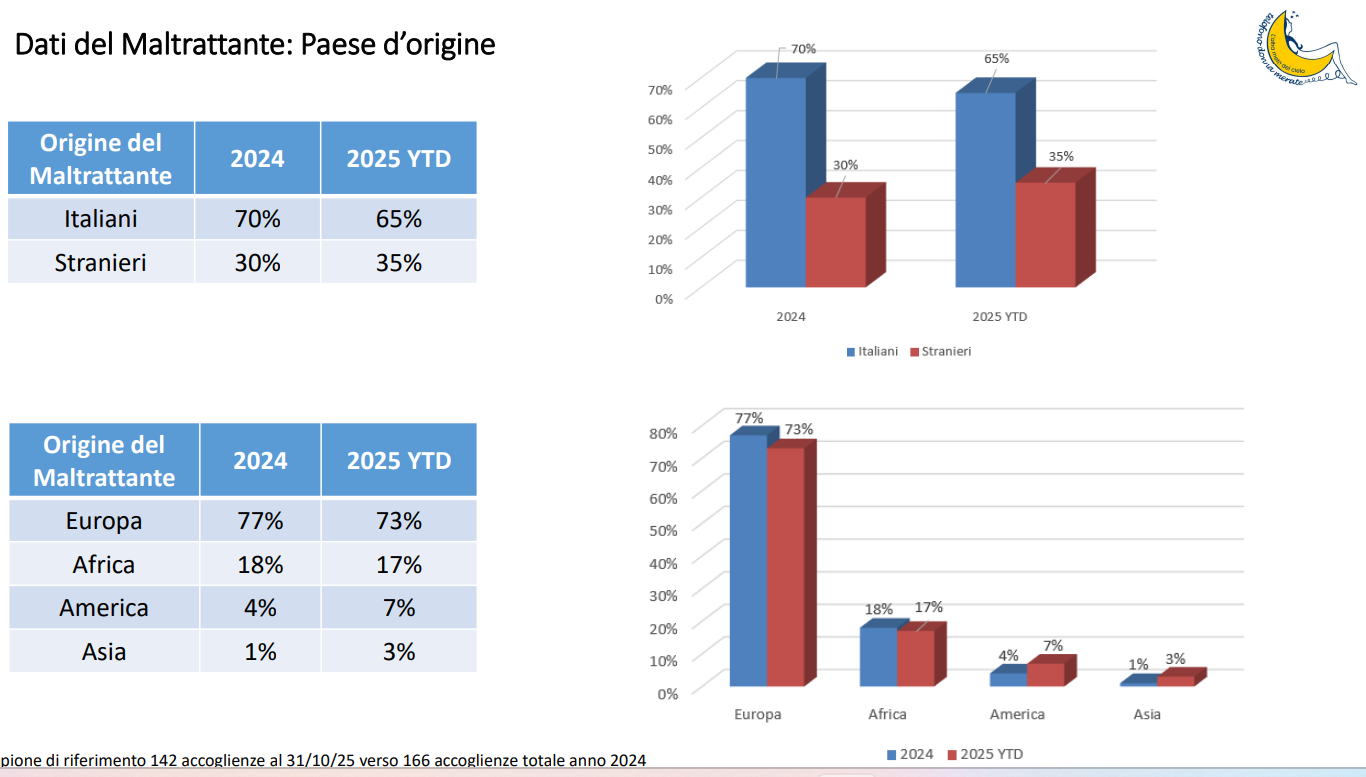

In larga maggioranza sono italiani (65%) o comunque europei (73%), mariti (39%) o ex coniugi (15%), ex conviventi (14%) o conviventi (12%), fidanzati (9%).

Un buon numero presenta problematiche legate alla tossicodipendenza (29%) o all’alcolismo (35%). Molto inferiore invece la percentuale di coloro che presentano patologie di tipo psichiatrico (13%) e ancora più basso il dato di coloro che hanno precedenti penali (9%).

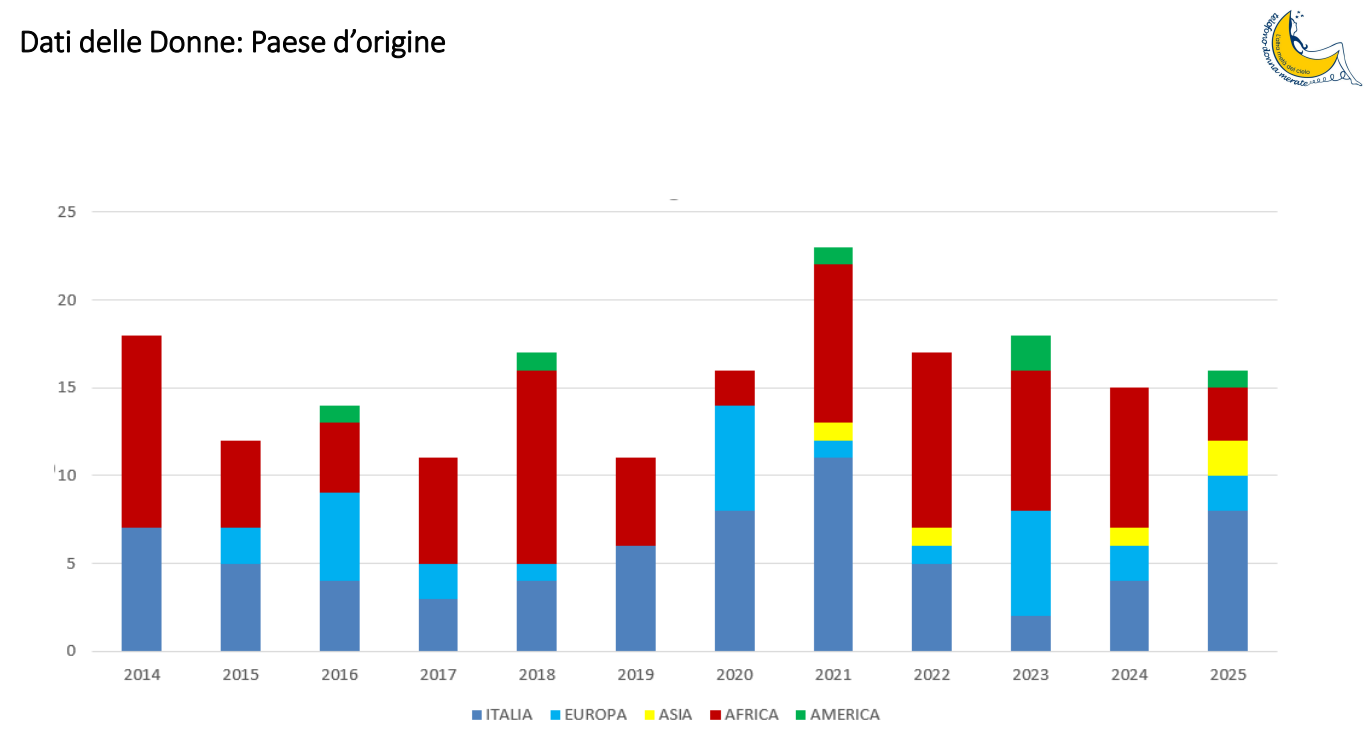

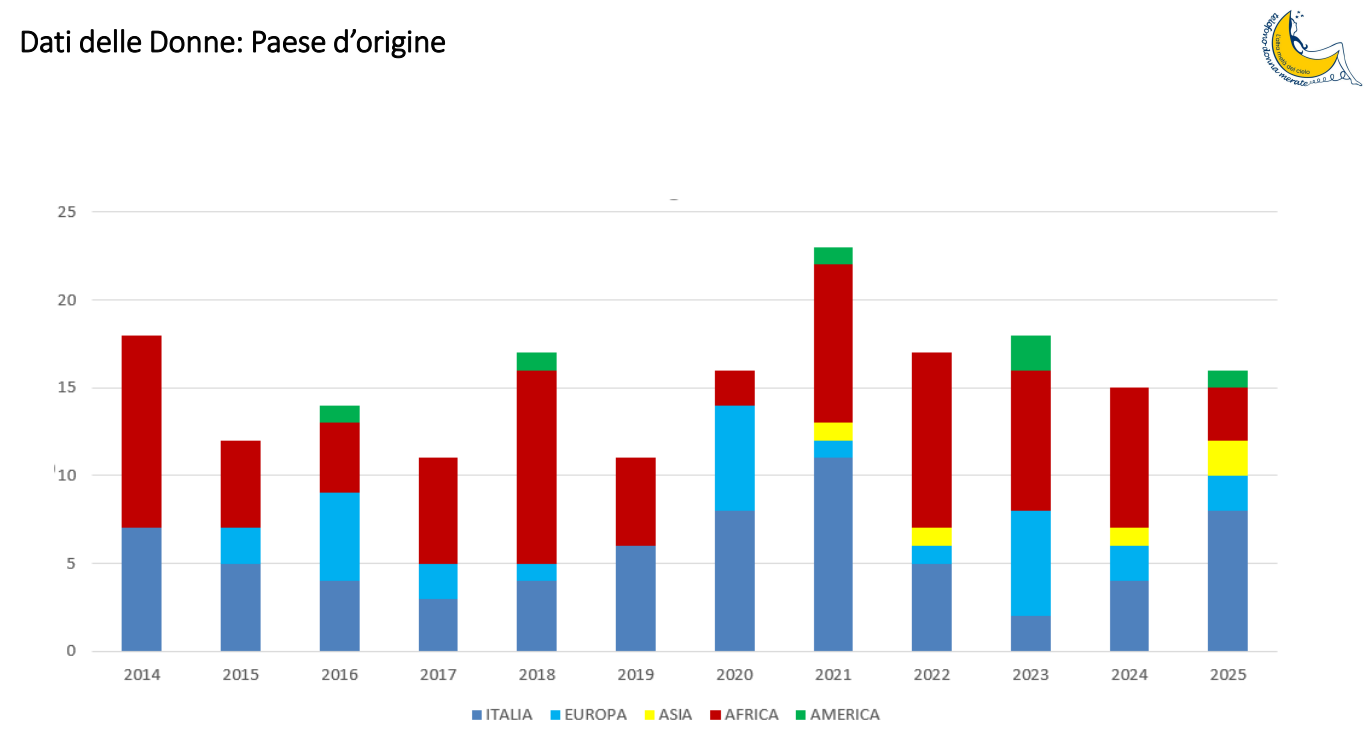

Se guardiamo i dati delle donne presenti nelle Case di prima accoglienza, balza all’occhio una maggior presenza delle straniere. Questo si spiega con la mancanza di una rete famigliare che possa essere di aiuto, motivo che è anche all’origine di una loro più lunga permanenza nelle strutture.

Un dato interessante è quello relativo all’andamento degli accessi tra il 2014 e il 2025, perché dal report balza subito all’occhio un incremento notevole nel 2021, in evidente relazione con la pandemia da Covid 19.

A essere accolte sono in buon numero donne con figli, aspetto questo non scontato perché non tutte le strutture sono attrezzate per questo. La presenza di minori infatti crea dinamiche più complesse da gestire.

Nelle Case di seconda accoglienza, dove le donne trovano rifugio dopo i primi due mesi in cui la protezione è massima e dove si inizia il percorso di reinserimento, i dati più recenti indicano un calo rispetto al picco dell’anno precedente.

“La violenza è la guerra del non rispetto”, ha commentato la presidente de L’altra metà del cielo - Telefono Donna, Amalia Bonfanti. “Quando non si rispettano i confini scoppiano i conflitti. All’origine ci sono gli stereotipi di genere che hanno relegato le donne dietro un muro rendendole invisibili. I movimenti femminili sono riusciti a dare loro maggiore visibilità, ma c’è ancora molto da fare soprattutto nel mondo del lavoro dove persiste ancora un notevole svantaggio sia nell’assunzione delle donne che nella loro retribuzione. Oggi una ulteriore criticità deriva dall’abuso, soprattutto da parte dei giovani, degli strumenti tecnologici e nell’educazione sempre più delegata alle famiglie che purtroppo spesso sono esse stesse disfunzionali”.

Per scaricare il report completo CLICCA QUI.

Una fotografia che scardina l’immagine che generalmente si ha e che fa piuttosto pensare a donne immigrate, magari con bassa scolarizzazione e prive di occupazione, anche se ovviamente tra chi si rivolge a questo servizio la casistica è variegata.

Ma andiamo con ordine.

Le italiane non solo sono la maggioranza ma il loro numero è in crescita: sono il 68%, in crescita rispetto all’anno precedente (66%). Se poi si considera il dato complessivo a livello europeo sono il 77% (74% nel 2024). In calo le donne di origine africana, il cui dato scende dal 18% al 13%.

Quanto all’età, quelle maggiormente rappresentate sono la fascia tra i 50 e i 59 anni (25%) e quella tra i 40 e i 49 anni (22%), la prima con un incremento del 7% rispetto all’anno precedente.

Il 37% ha due figli, ma c’è anche una buona percentuale (15%) che di figli ne ha tre.

La presenza dei figli è importante, perché spesso è proprio questa che fa scattare nella donna la decisione di chiedere aiuto.

La maggior parte (42%) sono sposate, ma si nota anche una presenza piuttosto consistente di separate (16%) e divorziate (13%).

Il tasso di scolarità è medio-alto: se le laureate sono il 18%, la quota più rilevante è di chi ha una scolarità comunque superiore alla scuola dell’obbligo, con un 23% di diplomate nella secondaria di secondo grado e un 23% che ha frequentato un corso professionale.

Riguardo alla condizione lavorativa c’è da segnalare un calo delle disoccupate dal 37% al 28%. Tra le occupate il 37% ha un lavoro a tempo indeterminato, il 12% a tempo determinato, il 6% lavora in proprio. Il dato è interessante perché fa capire come l’avere un’occupazione e quindi un reddito proprio possa essere d’aiuto nel voler uscire da una situazione di maltrattamenti e violenza. Da notare però una quota non residuale di casalinghe, stabile intorno al 17%.

Se questa è la fotografia delle donne utenti, i dati rilevano anche il diverso tipo di maltrattamenti subiti. Piuttosto alta la percentuale relativa ai maltrattamenti di tipo psicologico che è anche leggermente in crescita dal 29% al 30%.

La denuncia di questa fattispecie, fanno notare le volontarie del Centro Antiviolenza, denota l’acquisto di una maggiore consapevolezza da parte delle donne perché in passato la violenza psicologica era sottostimata quando addirittura non considerata.

Piuttosto alto anche il dato sul maltrattamento fisico (22%) ed economico (19%). In lieve calo la violenza di tipo sessuale (dal 5% al 4%).

Significativo invece quello relativo ai minori costretti ad assistere alle sopraffazioni (13%), un dato questo che le volontarie ritengono inferiore a quello reale.

C’è poi un 5% di violenza diretta sui figli che, come detto, spesso è la goccia che fa traboccare il vaso e spinge la donna a evadere da una situazione diventata insostenibile.

Ma quali sono invece le caratteristiche degli uomini maltrattanti?

In larga maggioranza sono italiani (65%) o comunque europei (73%), mariti (39%) o ex coniugi (15%), ex conviventi (14%) o conviventi (12%), fidanzati (9%).

Un buon numero presenta problematiche legate alla tossicodipendenza (29%) o all’alcolismo (35%). Molto inferiore invece la percentuale di coloro che presentano patologie di tipo psichiatrico (13%) e ancora più basso il dato di coloro che hanno precedenti penali (9%).

Se guardiamo i dati delle donne presenti nelle Case di prima accoglienza, balza all’occhio una maggior presenza delle straniere. Questo si spiega con la mancanza di una rete famigliare che possa essere di aiuto, motivo che è anche all’origine di una loro più lunga permanenza nelle strutture.

Un dato interessante è quello relativo all’andamento degli accessi tra il 2014 e il 2025, perché dal report balza subito all’occhio un incremento notevole nel 2021, in evidente relazione con la pandemia da Covid 19.

A essere accolte sono in buon numero donne con figli, aspetto questo non scontato perché non tutte le strutture sono attrezzate per questo. La presenza di minori infatti crea dinamiche più complesse da gestire.

Nelle Case di seconda accoglienza, dove le donne trovano rifugio dopo i primi due mesi in cui la protezione è massima e dove si inizia il percorso di reinserimento, i dati più recenti indicano un calo rispetto al picco dell’anno precedente.

“La violenza è la guerra del non rispetto”, ha commentato la presidente de L’altra metà del cielo - Telefono Donna, Amalia Bonfanti. “Quando non si rispettano i confini scoppiano i conflitti. All’origine ci sono gli stereotipi di genere che hanno relegato le donne dietro un muro rendendole invisibili. I movimenti femminili sono riusciti a dare loro maggiore visibilità, ma c’è ancora molto da fare soprattutto nel mondo del lavoro dove persiste ancora un notevole svantaggio sia nell’assunzione delle donne che nella loro retribuzione. Oggi una ulteriore criticità deriva dall’abuso, soprattutto da parte dei giovani, degli strumenti tecnologici e nell’educazione sempre più delegata alle famiglie che purtroppo spesso sono esse stesse disfunzionali”.

Per scaricare il report completo CLICCA QUI.

A.Vi.